Penulis: Zulfah Indah Hafsari | Ilustrasi: Ilvi Nurul Izzah

Topik, fitur baru yang dirilis oleh Twitter pada 13 November 2019 lalu. Setelah melalui masa uji coba pada Android sejak Agustus 2019, fitur ini kini tersedia pada pilihan menu aplikasi berlogo burung berwarna biru muda tersebut. Para pengguna dapat langsung menggunakan fitur Topik ini setelah memperbaharui aplikasi Twitter-nya terlebih dahulu.

Pihak Twiter mengklaim melalui fitur topik ini, para pengguna—terutama pengguna baru akan lebih mudah dalam menemukan konten-konten yang menarik, baru, penting, dan relevan dengan apa yang mereka sukai. Selain itu, mereka akan lebih mudah terhubung dan membuat percakapan dengan pengguna lain yang memiliki kesamaan topik dengannya. “…hanya dengan sekali ketukan, dan percakapan itu akan menghampiri Anda,” ini adalah potongan kalimat yang digunakan Twitter untuk mengilustrasikan kemudahan dari fitur Topik-nya, sebagaimana dilansir dari blog.twitter.com.

Hal ini bisa terjadi karena cara kerja yang diterapkan dalam fitur Topik. Setiap kata kunci dari konten-konten yang cenderung kita cari, sukai, dan kita bagikan di Twitter akan dipindai oleh machine learning yang bekerja di balik fitur Topik tersebut. Kata kunci yang dikumpulkan, akan disusun sebagai topik pilihan kita. Dari kata kunci ini, Twitter akan mencari tweet dari pengguna lain (baik yang kita ikuti atau tidak) yang memuat kata kunci serupa. Nantinya di linimasa Twitter kita secara otomatis akan muncul konten-konten yang membahas tentang topik itu.

Jika dipikir-pikir, bukankah cara kerja dari fitur Topik ini sangat membantu kita sebagai pengguna? Mengingat kebanyakan dari kita menggunakan platform media sosial, misalnya seperti Twitter untuk terhubung dengan orang-orang yang memproduksi konten-konten yang kita sukai, yang sependapat dengan kita, tidak menantang sudut pandang dan keyakinan yang kita anut. Jean Passe, dekan The Collage of Education and Integrative Studies (CEIS), berpendapat bahwa pada dasarnya manusia memiliki perilaku dimana individu cenderung membentuk ikatan dengan orang lain yang memiliki kepercayaan yang sama.

Dan fitur Topik dari Twitter benar-benar memungkinkan hal ini tercapai, kehidupan bermedia sosial yang mudah dengan berada dalam lingkaran pengguna-pengguna lain yang sepemikiran dengan kita. Michael A. Stefanone, seorang Profesor di Departemen Komunikasi Universitas Buffalo, dalam wawancaranya dengan Vice, juga berpendapat bahwa “Utilitas utama media sosial adalah untuk menghubungkan individu yang berpikiran sama. Kita melihat di mana-mana dan ini seharusnya tidak mengejutkan, karena terhubung dengan orang lain yang serupa selalu menjadi motivasi manusia.”

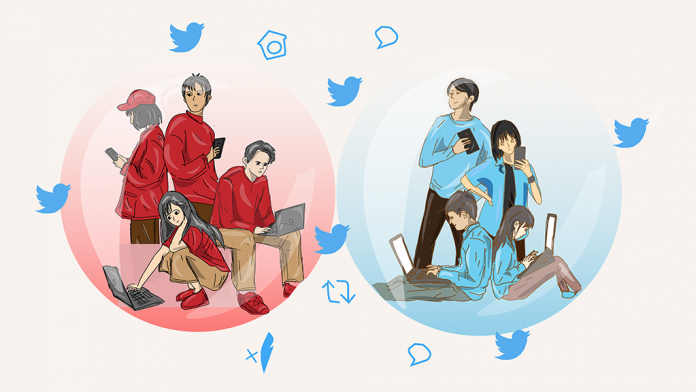

Namun, ada dampak negatif di balik segala kemudahan yang ditawarkan oleh fitur Topik ini. Pertama, akibat perilaku kita dalam memperoleh informasi, tanpa sadar kita menjebak diri ke dalam Echo Chamber masing-masing. Echo Chamber adalah term yang digunakan untuk menggambarkan suatu situasi ketika kita—sebagai pengguna cenderung hanya menerima dan membagikan informasi, data, berita, atau tontonan dari pengguna-pengguna yang memiliki kesamaan minat, pandangan, dan kepercayaan dengan kita.

Franziska Zimmer, seorang peneliti dari Departemen Ilmu Informasi Universitas Heinrich Heine di Düsseldorf, mengungkapkan bahwa pengguna-pengguna yang terpapar efek Echo Chamber cenderung melakukan semacam “diet” terhadap informasi atau konten-konten tertentu dalam media sosialnya. Mereka hanya mengonsumsi informasi atau konten dengan topik-topik yang memiliki kesamaan ideologi atau ketertarikan dengannya. Diet semacam ini bisa dibilang sebagai bentuk selektifitas pengguna terhadap ledakan informasi yang sedang terjadi.

Selain itu, terdapat Filter Bubble—suatu algoritme yang menyaring informasi dan mempersonalisasikan konten berdasarkan kecocokan, relevansi, dan preferensi pada media sosial, sehingga kita semakin mantap terjebak dalam tempurung informasi yang itu-itu saja akibat efek Echo Chamber. Cara kerja fFtur Topik pada Twitter adalah representasi dari Filter Bubble. Pada awalnya mungkin kita berpikir bahwa ini merupakan alat yang sangat membantu. Ledakan informasi yang terjadi di era internet ini membuat kita seringkali “kewalahan” dalam mencari konten yang relevan dengan hidup kita.

Namun, banyak pengguna Twitter tidak menyadari bahwa Filter Bubble telah mereduksi setiap konten sebelum dihadirkan dalam linimasanya, kita sudah terlalu asyik dalam buaian Echo Chamber masing-masing. Dengan fitur Topiknya, Twitter mempelajari siapa kita, mencari tahu apa konten yang kita cari dan mengamati berapa lama waktu yang kita habiskan untuk membaca konten-konten tersebut. Lalu terus-menerus menyajikan konten-konten serupa di linimasa Twitter kita.

Di sisi lain, sebenarnya fitur Topik adalah upaya untuk mempertahankan dan memperoleh para pengguna baru, hal ini tentu untuk menjaga eksistensi Twitter di antara perusahaan digital lainnya. Sebab, pada dasarnya, Twitter sama seperti situs web atau platform media sosial lainnya. Twitter ingin para pengguna tetap menggunakan dan terus menggunakannya selama mungkin, caranya membuat pengguna betah dengan menyingkirkan konten-konten yang bertentangan dengan pemikiran kita. Namun, fenomena ini tentu memiliki konsekuensi yang berbahaya. Twitter dengan fitur Topik-nya bisa menjadi tempat nyaman untuk merawat hoaks, membentuk fanatisme buta, bahkan radikalisme sesat.

Perpaduan antara fenomena Echo Chamber dan Filter Bubble pada Twitter menciptakan penghalang informasi bagi kita—para penggunanya. Jangankan merayakan kebebasan informasi, Twitter justru mempersempit pandangan kita, mencegah kita melihat sudut pandang berbeda. Kita dibuat berlarut-larut dalam pandangan sendiri dan berpikir bahwa sudut pandang kita—yang sebenarnya sempit—adalah pandangan mayoritas, sebab dalam Echo Chamber, kita selalu dipertemukan dengan pengguna-pengguna lain yang tidak menantang sudut pandang kita. Kita hanya menerima dan membagikan informasi yang memperkuat pandangan kita.

Misalnya, seorang pengguna memiliki topik tentang anti-feminisme. Twitter dengan fitur Topiknya akan dengan mudah mempertemukan pengguna tersebut dengan konten-konten atau pengguna-pengguna lain yang juga anti terhadap pemikiran itu. Karena setiap saat si pengguna ini hanya dicecoki konten-konten dengan satu sudut pandang saja, ini bisa membentuk keyakinannya bahwa feminisme adalah pemikiran yang keliru. Mungkin, sesekali di linimasa Twitter-nya bisa saja ada konten yang bersebrangan dengan sudut pandangnya. Tetapi karena ia berpikir konten tersebut “jarang” ada dan terlanjur dianggap salah, akhirnya pengguna ini justru mengabaikan atau bahkan menyesat-nyesatkan. Disinilah sifat fanatik seseorang perlahan-lahan terbentuk. Bahkan Michael A. Stefanone dengan berani menyebutkan bahwa ini bisa mengarah pada bentuk radikalisasi diri.

Echo Chamber dan Filter Bubble telah mematikan nalar kritis banyak pengguna. Namun sayangnya sangat sedikit yang menyadari hal ini, sebab keduanya memang tidak terlihat. Jika kita sudah terlalu sering mengonsumsi konten dengan topik yang serupa, kita akan lebih mudah terpapar dan percaya pada fake news dan hoaks. Sebab, Twitter hanya melakukan penyaringan terhadap topik saja. Sementara informasi, data, tontonan, dan berita bisa diproduksi dan didistribusikan oleh siapa pun, termasuk para anonim atau sumber tidak terpercaya.

Sayangnya, kebanyakan dari kita langsung melahap segalanya tanpa memikirkan lagi kualitas konten tersebut. Kita tidak memedulikan apakah konten yang kita konsumsi dibuat berdasarkan kerja investigasi jurnalis, hasil observasi dan riset para ahli atau orang yang memang mempuni di bidangnya, serta kredibilitas dari sumber informasi, data, atau berita yang kita terima. Filter Bubble telah menjebak kita dalam Echo Chamber masing-masing. Kita cenderung hanya berkutat pada apakah konten tersebut mendukung kepercayaan yang kita anut atau memiliki kesamaan dengan kita dalam hal minat, ideologi, politik, dan agama.

Entah disadari atau tidak, perilaku ini telah memberikan kebebasan dan dukungan terhadap para anonim. Dan untuk saat ini, belum ada konsekuensi yang jelas dan tegas terhadap anonimitas sehingga perilaku mereka di Twitter seringkali lebih berani, kasar, blak-blakan, dan ngawur. Ini bisa dilihat pada komentar-komentar mereka dalam menaggapi topik-topik tertentu. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Michael A. Stefanone, bahwa, “ketika individu berkomunikasi secara online, dan terutama ketika mereka anonim, perilaku komunikatif mereka dapat menjadi lebih agresif, dan sikap yang mereka ungkapkan dapat menjadi lebih ekstrem.”

Yang lebih gawat, pengguna lain yang berkomunikasi dengan akun-akun anonim ini—apalagi ketika mereka memiliki kesamaan, sikap mereka akan dengan mudah dipengaruhi dan sikap itu menguat dengan cepat. Lalu mereka saling mendukung satu sama lain akibat adanya efek Echo Chamber, dan yang terbentuk selanjutnya adalah iklim tidak sehat di Twitter atau platform media sosial lainnya.

Dampak buruk dari filter bubble telah disuarakan oleh banyak pihak. Perusahaan digital dianggap paling bertanggung jawab akan efek samping dan masalah-masalah algoritme ini yang telah berimbas pada kehidupan masyarakat luas. Pada 2016, Facebook telah didesak oleh kalangan akademisi dan pakar media agar mengurangi dampak buruk dari filter bubble. Walaupun awalnya sempat mengelak, tetapi pada April 2017 akhirnya perusahaan digital dengan 12 milyar pengguna aktif harian ini memilih bertanggung jawab dengan cara berinvesitas $14 juta. Dikutip dari journalism.cuny.edu, inisiatif tersebut sebagai upaya untuk memajukan literasi berita, untuk meningkatkan kepercayaan terhadap jurnalisme di seluruh dunia, dan lebih baik dalam menginformasikan percakapan publik.

Di sisi lain, Twitter dan fitur Topik yang sedang dikembangkannya justru semakin memperluas dampak buruk dari Filter Bubble. Namun, kurang tepat apabila kita meletakkan segala kesalahan pada Twitter atau perusahaan digital lainnya atas buruknya algoritme yang mereka kembangkan. Sebab, tidak bisa dipungkiri perilaku kita sebagai pengguna juga mengambil andil dalam pembentukan Echo Chamber dan Filter Bubble. Kita sebagai pengguna memiliki peran penting dan tanggung jawab untuk mengeluarkan diri dari Echo Chamber dan memecahkan Filter Bubble masing-masing.

Echo Chamber dan Filter Bubble adalah masalah yang dapat dipecahkan. Setidaknya sebagai pengguna, kita bisa memulai dengan keberanian keluar dari Echo Chamber masing-masing. Kita harus membiasakan diri melihat setiap peristiwa dari berbagai sudut pandang, bahkan dari orang-orang yang berlawanan pandangan dengan apa yang selama ini kita yakini. Tidak apa-apa untuk kritis terhadap keyakinan sendiri, mendangarkan dan menerima lebih banyak pemikiran-pemikiran baru yang menantang, dan mencari berbagai sisi argumen.

Saat ini, kampanye literasi media sadang marak dilaksanakan untuk mengurangi dampak buruk dari Filter Bubble. Namun hal ini bisa menjadi sia-sia apabila kita tidak memiliki kesadaran untuk memecahkan gelembung filter yang menghalangi kita berjejaring dengan pengguna-pengguna lain yang berbeda minat, ideologi, politik, dan agama dengan kita; membuat kita memperoleh informasi yang seragam dari sumber-sumber yang memproduksi konten-konten yang kita sukai. Maka sangat penting bagi setiap pengguna untuk mencari informasi dari sumber yang kredibel dan melakukan verifikasi untuk setiap informasi sebelum membagikannya dalam akun media sosial masing-masing.