Oleh : Ifkar Alhaq

“Kurva lonceng memenuhi hasrat reduksionisme para pengidap delusi”- Nassim Nicholas Taleb (Black Swan 2007)

Dalam statistika, ‘Uji Normalitas’ merupakan salah satu persamaan dalam mengukur validitas pengamatan yang kita lakukan apakah menghasilkan simpangan distribusi yang ‘normal’ atau ‘tidak normal’.

Ketika mendengar kata ‘normal’ apa yang terpikirkan di benak kita?

Secara spontan kita mungkin memikirkan konsep kenormalan yang biasa terjadi atau biasanya orang lakukan. “Seringnya sih orang berperilaku seperti….”, “di acara ini biasanya orang menggunakan pakaian….”. Normalitas berkaitan dengan kata norm atau norma. Artinya, sesuatu bisa dianggap normal atau pantas jika banyak orang yang melakukan, mengalami, berpendapat dalam titik-titik acuan tertentu yang disepakati oleh suatu kultur dalam kelompok (masyarakat).

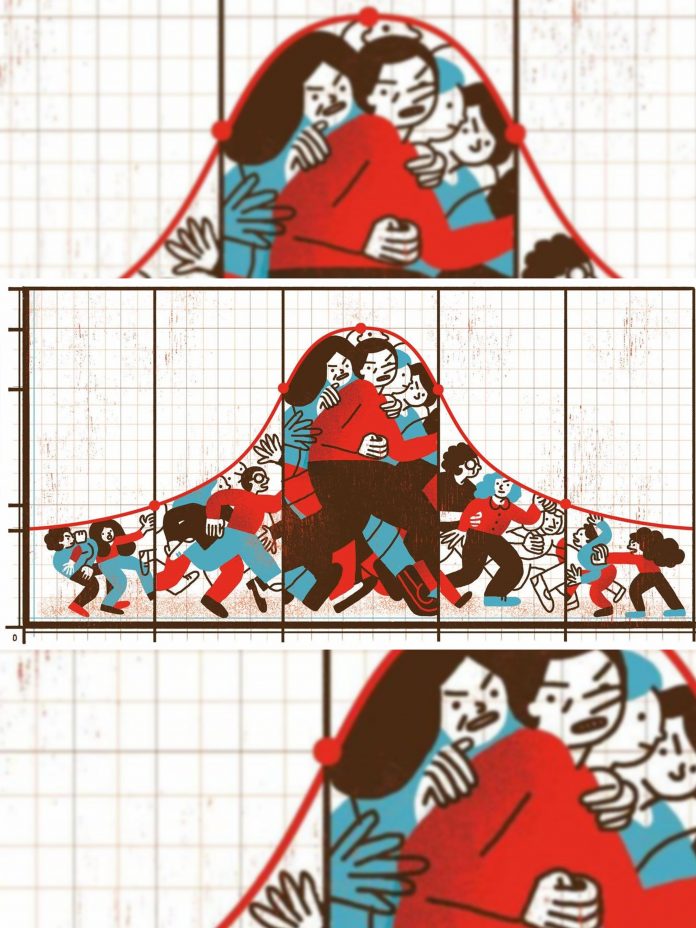

Dalam kultur masyarakat modern, aspek normal versus tidak normal selalu menjadi titik acuan. Norma menjadi penting di sini. Ketika satu hal lebih bisa diterima dibanding hal lain, itu artinya ia lebih berkesesuaian dengan norma yang berkembang di suatu kultur. Terdapat sebuah simbol yang mewakili apa yang disebut sebagai ‘normal’. Simbol itu adalah kurva lonceng (The Bell Curve) atau yang lebih dikenal juga dengan sebutan kurva normal.

Dalam kurva tersebut, jumlah yang normal selalu lebih banyak dan berkumpul di tengah.

Sebagai contoh, sebuah kasus yang dikurvanormalkan adalah IQ. Distribusi kecerdasan rata-rata (Intelligence Quotient) ini sudah banyak dikenal untuk dijadikan acuan, misalnya dalam mengukur kemampuan seseorang bertahan hidup atau berkembang di suatu bidang. Ketika normalitas disimbolkan lewat kurva normal, maka terdapat satu aspek penting yaitu rata-rata (quotient). Normalitas terletak pada bagian tengah atau rata-rata. Dalam kultur masyarakat modern, banyak berlaku cara memahami realitas berdasarkan normalitas semacam ini.

Dalam buku Intelligence and Class Structure in American Life (1994). Temuan Herrnstein dan Murray sangat kontroversial, karena memaparkan bagaimana kemampuan kognitif atau IQ memiliki pengaruh besar dalam menentukan eksistensi individu di masyarakat.

Dalam penelitiannya ia memaparkan adanya tren mereka yang memiliki IQ tinggi cenderung untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, dan para lulusan perguruan tinggi ini kemudian menempati kalangan dengan penghasilan tertinggi di Amerika.

Tak hanya IQ, dalam penelitiannya juga menyebutkan kalau ras, warna kulit, dan gender juga berperan dalam membentuk kurva normal dalam kehidupan sosial ekonomi dan menempatkan individu dalam posisi tertentu pada kurva tersebut.

Meski temuan Herrnstein dan Murray tersebut banyak menuai kritik, seperti yang dikemukakan oleh Linda Gottfredson, pakar kecerdasan dari University of Delaware, ia menulis editorial berjudul “Mainstream Science on Intelligence : An Editorial With 52 Signatories, History, and Bibliography” dan diterbitkan di Wall Street Journal. Ada 25 poin terhadap kritiknya mengenai ketidaksetujuannya terhadap The Bell Curve. Namun, meski begitu ia tidak mengelak adanya pola kurva normal yang berlaku dalam distribusi IQ tersebut.

Jika ditarik kesamaannya, dua arus tersebut memiliki kesamaan yaitu menyiratkan kemenangan rasio sebagai sebagai ukuran tunggal yang berlaku bagi semua orang di suatu kultur.

Cara berpikir semacam ini sebenarnya berkembang sejak kejayaan peradaban khilafah islam yang dilanjutkan dengan masa pencerahan yang terus berkembang di era sesudahnya. Era pencerahan adalah pijakan penting untuk menjelaskan apa yang sekarang kita sebut sebagai budaya modern. Era modern ini membawa kemenangan rasio. Cara berpikir mengandalkan rasio inilah yang kemudian menghasilkan rasionalitas atau apa yang secara umum bisa diterima di zaman modern. Inilah yang menjadi landasan dari kurva normal.

Kata ‘modernitas’ bukan hanya menunjuk pada periode, melainkan juga suatu bentuk kesadaran yang terkait dengan kebaruan. Istilah modern berasal dari kata latin moderna yang artinya sekarang, baru, atau saat kini. Atas dasar definisi inilah kita bisa menyimpulkan bahwa manusia hidup di zaman modern, sejauh kekinian menjadi kesadarannya.

Dari Rene Descartes sebagai bapak filosofi modern yang mengemukakan kesadaran “aku berpikir maka aku ada” (rasionalitas), Gottfried Wilhelm Leibniz yang mengemukakan empirisme, dan diperkokoh di era Aufklarung seperti tokoh Voltaire, Immanuel Kant, Adam Smith, hingga Ludwig Wittgenstein dengan logika-bahasa dan rasionalitas dalam komunikasi linguistik.

Dalam perjalanan rasionalitas terdapat ilmuwan penting yang mengembangkan cara berpikir dengan pola distribusi normal, ialah Carl Friedrich Gauss (1777-1855). Gausss mencoba memetakan permukaan dengan membuat rata-rata hingga semua bisa digambarkan dalam kurva normal.

Model-model Gaussian distribution (Bell Curve) dalam statistik.

Tujuan utama kurva lonceng Gauss adalah menunjukkan bahwa sebagian besar pengamatan memberikan hasil di sekitar titik tengah atau rata-rata (quotient). Peluang penyimpangan (deviasi) akan menurun dengan cepat (eksponensial) seiring menjauh dari rata-rata. Distribusi normal dipresentasikan dalam fungsi statistik seperti berikut:

Kurva lonceng memiliki keluarga besar yang selalu terkait dengannya seperti linearitas, homogenitas, regresi, korelasi dan berbagai bentuk turunannya.

Cara berpikir ala The Bell Curve diperkuat oleh Adolphe Quetelet (1796-1874). Quetelet mendemonstrasikan fenomena sosial dengan berargumen bahwa:

“Penyempurnaan sains bisa ditentukan melalui seberapa mudah ia bisa didekati oleh kalkulasi. Statistik menjadi dasar regularitas proses sosial, mengeliminasi elemen kebetulan dan keacakan dalam peristiwa sosial sehingga memungkinkan untuk melakukan penyingkapan lebih jauh akan adanya hukum yang mengatur bagaimana fenomena muncul. Menggunakan metodologi yang secara umum dapat digunakan dalam ilmu sosial dan menggali pengetahuan sosial adalah solusi bagi masyarakat yang lebih baik”

Jika kita bedah, pemikiran Quetelet dapat kita bagi dalam dua tataran:

- Pertama, Quetelet memiliki gagasan yang normatif, yakni menciptakan dunia yang berkesesuaian dengan rata-ratanya. Dalam arti bahwa, rata-rata sama dengan ‘normal’

- Kedua, Quetelet merasa kurva lonceng ada di mana-mana. Ia adalah tipe orang yang menempatkan kurva lonceng sebagai prinsip penting.

Atas dasar ini Quetelet akhirnya terjun ke perkara sosial dengan mengamati dan merumuskan berbagai ukuran rata-rata individu seperti: ukuran dada, tinggi badan, berat badan, dan hampir semua bentuk fisik terliput dalam standarnya ini.

Pola pikir ini diperkuat dengan berkembangnya pola pikir positivisme logis (neopositivisme) yang menolak spekulasi metafisik dan berusaha membatasi pada pernyataan dan preposisi bahasa yang murni logis.

Sebagai contoh, di sebuah berita di tahun 2019 terdapat kasus bunuh diri seorang calon mahasiswa karena tidak lulus UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer). Jika kita tilik lebih dalam, peserta ujian mengaitkan antara simbol kelulusan sebagai suatu hal yang normal didapatkan, sehingga ketidak lulusannya merupakan bentuk ketidak normalan yang kemudian mengaitkan kelulusan dengan harga dirinya. Ia mengaitkan simbol kelulusan sebagai bentuk kenormalan untuk melegitimasi eksistensinya di tengah masyarakat. Sehingga, ketika ia tidak lolos ‘uji kenormalan’ tersebut maka ia menganggap kalau eksistensinya di masyarakat tidak lagi berharga, sebab ia tidak masuk dalam spektrum ‘normal’ dalam analogi The Bell Curve.

Semua fenomena tersebut tak pelak menjadi dunia yang hari ini kita tinggali menjadi kumpulan angka, dan lebih jauh, bentuk-bentuk besaran membentuk pola kurva lonceng di mana-mana. Mereka yang memiliki besaran normal atau ‘umumnya kebanyakan’ akan berada di tengah dan dikategorikan sebagai ‘normal’ adapun mereka yang berada pada ruas kanan dan kiri dikategorikan sebagai ‘abnormal’.

Maka cara masyarakat modern memandang bagaimana ‘normalnya’ adalah sesuatu yang merujuk pada jumlah rata-rata banyaknya orang yang melakukan, menganut, memiliki, dan lain sebagainya yang termasuk dalam spektrum normal dalam Kurva Lonceng sehingga dapat dikategorikan sebagai normal ataupun abnormal. Cara berpikir rata-rata semacam inilah yang disebut sebagai Cultural Quotient atau rerata kultural yang dianut oleh masyarakat modern saat ini.